Manifeste de la recherche-appel

En préambule, des bribes de messages. En plat de résistance, le manifeste. En dessert, la retranscription d’un appel téléphonique avec mon camarade Emilio, en date du mercredi 8 novembre 2023.

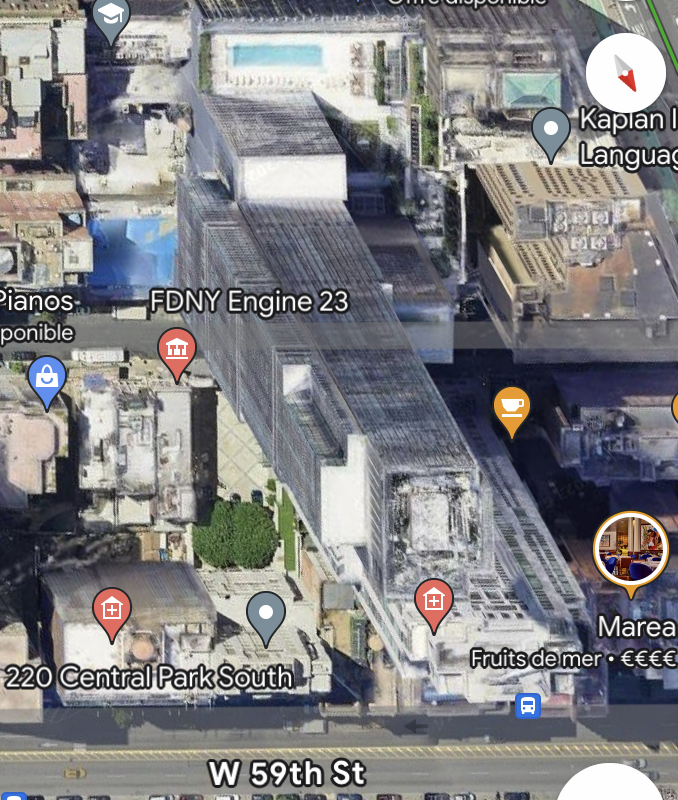

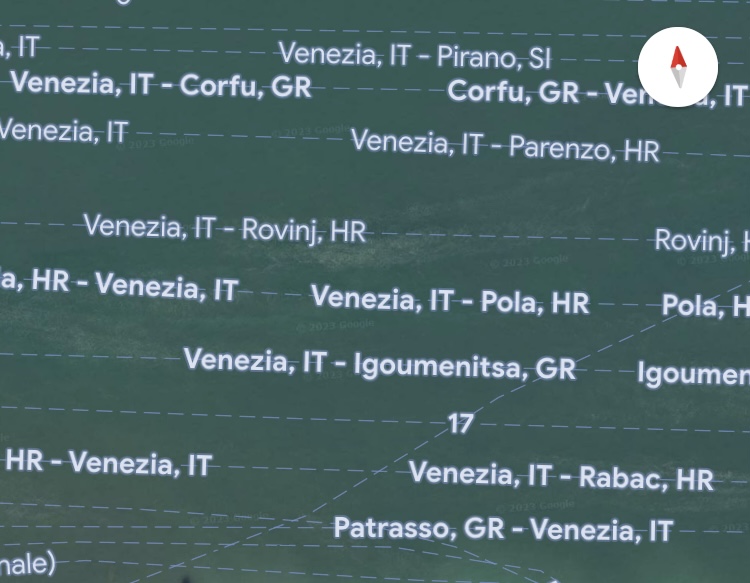

New-York – Paris – Venise

Avant de soliloquer, j’aimerais partager un passage de la Recherche de Proust dans Le côté de Guermantes, un extrait communément appelé les Demoiselles du téléphone. Je le partage sans doute avec l’intention première d’exemplifier mon propos. Toutefois, attention, cette citation n’est qu’un vilain subterfuge. J’amortis mon manifeste avec cet extrait moins pour faire sens mais beaucoup plus parce que je l’adore. Tout simplement, je l’adore. “Nous ne voudrions citer qu’avec amour” entonnent aussi Deleuze et Guattari dans leur Rhizome. Et, même si je crois que cette citation fera sens avec ce qui suivra, je vous invite à l’adorer avec moi et à ne même pas lire ce que j’ai écrit après. Il serait sans doute un peu embêtant de parler après Proust. Eschyle lui-même disait de ses pièces qu’elles n’étaient que les miettes qui restaient du banquet d’Homère. Mieux vaudrait donc le silence abrutissant après Proust voire l’arrêt total de toute activité d’écriture. C’est pour cette raison que je n’ai jamais lu la Recherche. Voici, donc, après l’amorce de l’amorce, cet extrait que je m’empresse de citer. J’espère qu’il vous plaira aussi :

Un matin, Saint-Loup m’avoua qu’il avait écrit à ma grand-mère pour lui donner de mes nouvelles et lui suggérer l’idée, puisqu’un service téléphonique fonctionnait entre Doncières et Paris, de causer avec moi. Bref, le même jour, elle devait me faire appeler à l’appareil et il me conseilla d’être vers quatre heures moins un quart à la poste. Le téléphone n’était pas encore à cette époque d’un usage aussi courant qu’aujourd’hui. Et pourtant l’habitude met si peu de temps à dépouiller de leur mystère les forces sacrées avec lesquelles nous sommes en contact que, n’ayant pas eu ma communication immédiatement, la seule pensée que j’eus, ce fut que c’était bien long, bien incommode, et presque l’intention d’adresser une plainte : comme nous tous maintenant, je ne trouvais pas assez rapide à mon gré, dans ses brusques changements, l’admirable féérie à laquelle quelques instants suffisent pour qu’apparaisse près de nous, invisible mais présent, l’être à qui nous voulions parler et qui, restant à sa table, dans la ville qu’il habite (pour ma grand’mère c’était Paris), sous un ciel différent du nôtre, par un temps qui n’est pas forcément le même, au milieu de circonstances et de préoccupations que nous ignorons et que cet être va nous dire, se trouve tout à coup transporté à ces centaines de lieues (lui et toute l’ambiance où il reste plongé) près de notre oreille, au moment où notre caprice l’a ordonné. Et nous sommes comme le personnage du conte à qui une magicienne, sur le souhait qu’il en exprime, fait apparaître dans une clarté surnaturelle sa grand’mère ou sa fiancée en train de feuilleter un livre, de verser des larmes, de cueillir des fleurs, tout près du spectateur et pourtant très loin, à l’endroit même où elle se trouve réellement. Nous n’avons, pour que ce miracle s’accomplisse, qu’à approcher nos lèvres de la planchette magique et à appeler – quelquefois un peu trop longtemps, je le veux bien – les Vierges Vigilantes dont nous entendons chaque jour la voix sans jamais connaître le visage, et qui sont nos Anges gardiens dans les ténèbres vertigineuses dont elles surveillent jalousement les portes ; les Toutes-Puissantes par qui les absents surgissent à notre côté, sans qu’il soit permis de les apercevoir ; les Danaïdes de l’invisible qui sans cessent vident, remplissent, se transmettent les urnes des sons ; les ironiques Furies qui, au moment que nous murmurions une confidence à une amie, avec l’espoir que personne ne nous entendait, nous crient cruellement : « J’écoute » ; les servantes toujours irritées du Mystère, les ombrageuses prêtresses de l’Invisible, les Demoiselles du téléphone ! Et aussitôt que notre appel a retenti, dans la nuit pleine d’apparitions sur laquelle nos oreilles s’ouvrent seules, un bruit léger – un bruit abstrait – celui de la distance supprimée – et la voix de l’être cher s’adresse à nous. C’est lui, c’est sa voix qui nous parle, qui est là. Mais comme elle est loin ! Que de fois je n’ai pu l’écouter sans angoisse, comme si devant cette impossibilité de voir, avant de longues heures de voyage, celle dont la voix était si près de mon oreille, je sentais mieux ce qu’il y a de décevant dans l’apparence du rapprochement le plus doux, et à quelle distance nous pouvons être des personnes aimées au moment où il semble que nous n’aurions qu’à étendre la main pour les retenir. Présence réelle que cette voix si proche – dans la séparation effective ! Mais anticipation aussi d’une séparation éternelle ! Bien souvent, écoutant de la sorte, sans voir celle qui me parlait de si loin, il m’a semblé que cette voix clamait des profondeurs d’où l’on ne remonte pas, et j’ai connu l’anxiété qui allait m’étreindre un jour, quand une voix reviendrait ainsi (seule, et ne tenant plus à un corps que je ne devais jamais revoir) murmurer à mon oreille des paroles que j’aurais voulu embrasser au passage sur des lèvres à jamais en poussière.[1]

Chungking Express, Wong Kar-wai, 1994

Chungking Express, Wong Kar-wai, 1994

Il y a quelque chose de très beau qu’Emilio avait dit et qui n’a malheureusement pas laissé de traces sur notre boîte de messages confuse, là où nos intentions tentent encore de se rencontrer à ce jour dans le chaos joyeux de nos épiphanies négligemment tronquées par la suivante, et ainsi de suite. La plus belle chose, avait-il dit, avec un appel téléphonique se trouve dans cette impulsion où nous somme à appeler quelqu’un pour engager un dialogue avec lui ou avec elle. En prolongeant ce que nous dit Emilio, je crois que l’appel téléphonique, comme d’autres activités pour le moins, a un pouvoir rétroactif sur nous puisqu’il nous rend souvent déjà d’avance habité·e·s du plaisir qui sera généré par cette discussion. Lorsque je me prépare à appeler quelqu’un que j’aime, c’est comme si, avant d’appeler cette personne, je vivais déjà la conversation qui allait avoir lieu, ou plutôt c’est comme si je ressentais déjà son énergie. Je me réjouis et je jouis déjà virtuellement de ce que je m’apprête à reconnaître, ce centre de gravité profond et mystique qui équilibre une relation humaine et qui se cache comme toute chose derrière le langage. C’est un autre univers, une force, l’amour, l’amitié, la simple connivence, cette attraction plus que biologique, métaphysique, qui nous rend présent·e·s en face de l’autre. Pour reprendre encore les mots d’Emilio, la véritable raison d’un appel initialement autour d’un sujet sérieux est celle de se parler. Un verbe : se parler. Laissons sur le seuil de cette phrase nos images subjectives qui pourraient venir illustrer ce verbe comme dans un Bescherelle et limitons-nous à sa réalité la plus pure, c’est-à-dire la plus grammaticale, c’est-à-dire la plus viscérale. Se parler pour expérimenter le verbe se parler. Voilà. Ça a l’air vraiment stupide mais je crois que ça ne l’est pas. Se parler afin de devenir dans le ventre de ce verbe le témoin aux premières loges du miracle de deux corps de cire venus défier leur anatomie qui pète, rote, éternue, déglutine, tousse et ronfle…mais parler, surtout pas, connais pas ce verbe. “Se parler”, dont la malice aurait de nous faire multiplier les mots, les minutes et les heures donc sur les choses sérieuses pour mener en catimini une expérience scientifique profonde, particulaire, moléculaire, fermionique, bosonique, à la recherche du big-bang du Verbe, l’enquête sur la connexion entre deux êtres pour nous rappeler ce que nous dit Beckett sur la vie à plusieurs, qu’il n’y a pas besoin de dire et de vivre des choses sensées pour rester ensemble. Le corps marche, le corps sue, le corps éternue, le corps caque, le corps parle. Alors le verbe “parler” peut rejoindre la classe de ceux cités plus haut, celle des verbes anatomiques, et se confond en un autre, celui de “se reproduire”. L’analogie est la suivante: les verbes “se parler” et “se reproduire” expriment non seulement la nécessité sociale et anatomique pour un corps d’échanger des fluides ou des paroles mais ces verbes sont également générateurs de plaisir. Tout ce qui compte, dans les deux potentialités de ces verbes, est l’être ensemble. Mais le sexe ne dit rien, tout comme la langue parfois, et il peut être perçu comme un ensemble de mouvements asymboliques ou a-chorégraphiques. L’acte de faire l’amour, tout comme l’acte de faire des paroles, ne respecte pas les lois de la beauté, ni de l’utilité ni de l’intelligibilité, mais de la simple physicalité en vue de la communion humaine. La parole est identique lorsqu’elle ne veut rien dire, lorsqu’elle nous fait ressasser, au gré de notre fatigue et de notre désinvolture, des phrases sans importance, mal construites, inutiles, incompréhensibles. Les paroles, paroles, paroles ne font pourtant point fuir les interlocuteur·ices ennuyé·e·s, car, plutôt entendre quelqu’un paroler parfois que d’affronter le silence.

Ainsi se parler au téléphone peut vouloir répondre à la fois au besoin de se dire des choses sensées et à la fois à l’envie de se retrouver inexplicablement – même virtuellement –en présence d’autres. Nous avons élaboré avec Emilio et Bruno l’idée qu’un appel téléphonique, comme nouvelle méthode euristique, produit aussi un langage original pour une recherche académique. Je voudrais porter maintenant votre attention sur le fait que la retranscription que vous lirez montre fidèlement les égarements et les incohérences qui ne seraient pas présentes dans une écriture classique. Les erreurs et les répétitions n’y ont vraiment aucune valeur stylistique. Ces schories ne sont “que” les débordements d’une langue qui n’arrive pas à contenir son locuteur, dont la maladresse est le symptôme de son enthousiasme…et qu’importe la recherche, c’est cela que je veux dire.

Revenons en terre de communication sensée et pensée. Toute prise de parole naît d’un désir subit de chute dans le panier des mots. Cela nécessite une impulsion brûlante. Un jour, à une heure et à une minute précises, un spasme comme un courant électrique foudroie mon corps et fait sa magie. Je salive. Tiens, je voudrais parler. Mes articulations et mes muscles se joignent à la fanfare. Dans ma propre expérience, lorsque je veux prendre la parole et que je suis seul, je ressens souvent le besoin de frapper avec mon poing serré sur une table. Bam. Je dois parler là ! Parfois, je dois te parler, te dire un truc. Et pourquoi ne pas en faire de même avec la recherche ? Te dire ma sous-partie comme si je devais te dire un truc au téléphone.

« Il faut qu’on parle. » Merde, il va soit me larguer soit me raconter sa quatre-vingt-neuvième note en bas de page. Rien à faire, je dois l’écouter.

Caro diario, Nanni Moretti, 1993

Caro diario, Nanni Moretti, 1993

Une impulsion toute unique en son genre nous pousse à partager notre recherche et souvent ne connaît pas vraiment d’autre variation diaphasique que l’article académique ou le colloque, modes de parole à l’intérieur desquels je me suis appris à tenir pour acquis le fait de ne pas être écouté ou lu. Alors, dans ce jeu d’enfants qu’est la cour de récréation de l’Université, si c’est comme ça, nanana, je ne t’écouterai pas.

Ma vie d’étudiant m’a tristement acclimaté à ne pas être lu par d’autres yeux que ceux de mes professeur·e·s. Bon sang. Il me reste un semestre de Master et je ne m’en rends compte que maintenant. Je voudrais être plus lu et je voudrais lire les autres! Alors, si je le désire pour moi-même, il faut que je le désire pour mes camarades. Nous nous le sommes dit peut-être tous·te·x·s lors des carnets en ligne : il faut nous lire entre nous pour soutenir la vie de notre pensée et entendre «cette voix [qui] clame des profondeurs d’où l’on ne remonte pas». Car quel plus beau geste de solidarité, d’amour et d’intégrité que de se lire ? Geste, pourtant silencieux et anonyme, pourtant plein d’attention et d’affection, qui se rapproche du geste de (se) citer, c’est-à-dire, encore une fois, de (se) faire exister.

Il est à noter aussi que, contrairement à nos camarades en école d’art, il arrive très peu dans les formations théoriques de pouvoir attester réellement du travail spéculatif des autres étudiant·e·x·s. L’étudiant·e·x en école d’art détiendrait un “capital de visibilité”, selon les termes de Nathalie Heinich dans L’élite artiste, que l’élève théoricien·ne traditionnel ne possède pas. Pour cause: l’immédiateté d’une image, d’une performance ou d’une musique qui pourra paraître plus accessible que l’invisibilité de la pensée d’un écrit. Le premier chef d’accusation que nous pourrions donc avancer serait le manque de matérialité de nos travaux, la pensée n’étant que vapeur d’eau cérébrale facilement dissipable, non documentable…mais cela semble un argument trop faible. Souvent la recherche-création intervient avec la prétention de résoudre cette lutte des classes en invoquant le sensible dans le champ de l’heuristique. Or, cette prétendue lutte entre la classe des artistes et la classe des intellectuel·le·s semble être une invention qui se met parfois à faire axiome pour la recherche-création. Gardons-nous de convoquer la recherche-création pour reproduire inconsciemment une certaine déontologie de l’interprétation contre laquelle Susan Sontag nous mettait en garde, à savoir l’interprétation comme “vengeance de l’intellectuel sur l’art”. Convoquer la création artistique comme véhicule plus efficace et plus tangible de nos travaux n’est pas ce qui résoudra nos déficits d’attention dans le champ de la théorie. Certaines de nos négligences à ce stade propédeutique de notre vie de chercheur·euse·s-artistes peuvent s’expliquer par l’injonction à absorber en urgence les fondamentaux bibliographiques ainsi que les sources primaires et secondaires pour ainsi dire les incontournables inculqués par la tradition classique universitaire. L’immatérialité n’est donc pas en cause et n’est pas moins évidente qu’un objet plastique. Nous, travailleur·euse·s de l’immatérialité, faisons de ce champ totalement fragile, mais tout aussi éphémère et réel qu’une scénographie, notre expertise. Nous y voyons des praxeis. Il nous manque peut-être encore une sorte de discipline. J’ai alors vu éclore en moi le même vieux rêve que d’autres qui m’ont précédé de repenser les espaces et les soma-techniques de l’écoute d’une recherche en cours qui, plus que l’œil du maître, a besoin de l’oreille de l’ami·e. J’ai entendu l’autre jour (19/11/2023) Georges Didi-Huberman à l’antenne de France Inter pour Laure Adler dire qu’il adorait phraser sa pensée. Dans ce qui suit, nous n’avons pas la prétention de phraser notre recherche mais tout simplement d’en parler, ce qui nous semble être un exercice humble mais nécessaire et puissant. Voici les fruits de cette tentative que nous avons appelée recherche-appel, toujours dans cette attitude désormais proverbiale à chercher avec esprit le suffixe qui n’a pas encore été inventé pour accompagner la solitude institutionnelle du mot « recherche ».

Recherche-appel du 8 novembre 2023

Protocole d’appel qui ne sera pas respecté

Décrivez la vie de votre recherche, depuis un an, jour pour jour, à travers le changement des saisons. Parcourez les images des souvenirs de votre écriture et de votre création, en ramenant celles-ci aux tableaux des saisons et à votre vie à l’intérieur de ceux-ci. Quelle est la correspondance entre le cours (astronomique, astrologique, atmosphérique, climatique, somatique etc.) du temps et vos idées ? Donnez un corps floral à votre recherche, c’est-à-dire pensez à votre recherche comme un corps vivant en cours de maturation, sans oublier ses régressions et son flétrissement si celle-ci en est arrivée à ce point. (A faire en marchant. Avant l’appel qui aura une durée déterminée à l’avance, planifier un parcours qui durera comme tel. La fin du parcours doit nous obliger à arrêter de parler.)

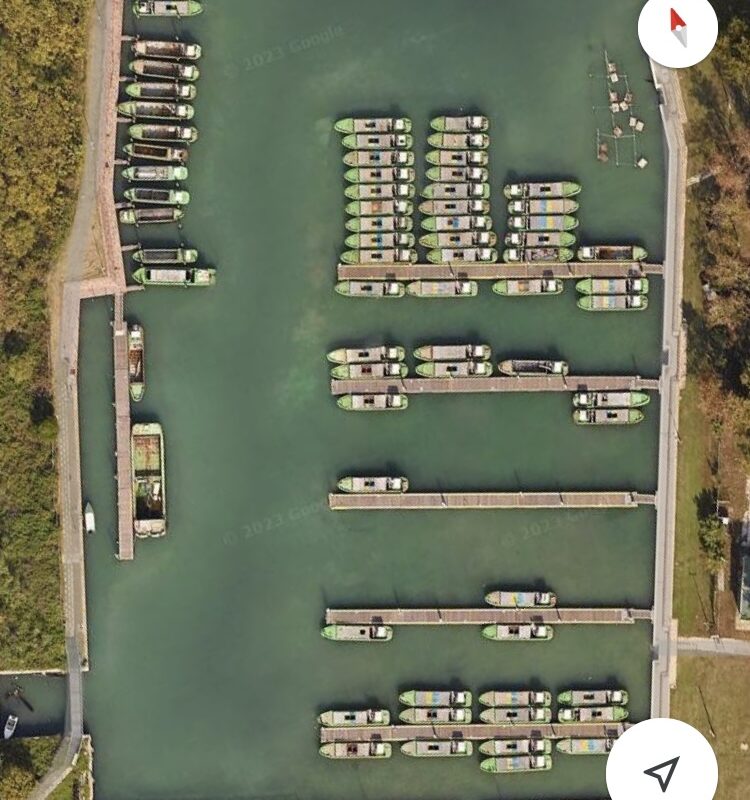

(New York, 14h. Brouhaha d’un restaurant. Venise, 20h. Bord du canal de la Giudecca et ses vagues qui affleurent le quai.)

Emilio : Yeah…parfait

Matteo : Est-ce que t’entends ? Qu’est-ce que t’entends de ton côté ?

Emilio : Oui, je t’entends, et en fait il faut juste que je change de speaker… (Rire)

Matteo : Yeah.

(Clair de Lune de Claude Debussy du côté d’Emilio.)

Emilio : Allô ?

Matteo : Allô ? Moi je t’entends.

Emilio : Allô ? D’accord, moi je t’entends aussi. (Reflux des vagues du côté de Matteo.)

Matteo : Test son : combien est-ce que t’entends l’eau derrière moi ?

Emilio : J’entends pas énormément de ce qui se passe derrière toi.

Matteo : Et là, qu’est-ce que t’entends ? (Le bruit des vagues se fait entendre davantage.)

Emilio : Là j’entends l’eau.

Matteo : Là t’entends l’eau bien ou très fort ?

Emilio : C’était parfait.

Matteo : C’était parfait ? Ok trop cool ! Là je suis au bord d’un quai…

Emilio : Matteo, attends, je vais essayer (Silence radio, personne ne parle…il n’y a plus que le Debussy qui papote avec l’eau)…voilà, c’est bon.

Matteo : Moi j’ai bien envie d’entendre le piano et là je l’entends parfaitement.

Emilio : Haha. Cool ! Et tu peux juste vérifier qu’on est en train d’enregistrer ?

Matteo : Oui ça devrait être bon. Sur mon téléphone ça dit que ça devrait enregistrer. Ça me donne un timer.

Emilio : D’accord. (Silence. Les dernières notes de Clair de Lune derrière.)

Matteo : Si jamais dans quelques minutes, secondes je vais parler pour commander ma pizza. Dans tous les cas, ne t’arrête pas de parler !

Emilio : D’accord. Là je passe près du piano qui est ici à Central Park et en vrai c’est une des choses que j’aime bien de ce parc. Je ne passe pas énormément de temps ici. Mais il y a toujours ici des bon·ne·s musicien·ne·s. C’est une chose que j’apprécie beaucoup, d’avoir cet espace pour respirer. Mais c’est aussi très bizarre, dans le sens où c’est un parc énorme, mais qui est tellement entouré de grands buildings…

Matteo : (Cliquetis de couverts et bruits de fond d’un restaurant.) Ciao, posso prenderti una pizza al taglio?

Pizzaiola vénitienne : Si, certo…

Matteo: Ce l’hai una margherita ?

[…] Un lot de discussions commence. Matteo et Emilio s’égarent dans divers sujets, notamment celui sur les technologies et les outils d’écriture qui sont les vecteurs expressifs de leur indicible pensée.

Matteo : (Derrière Emilio, un solo de trompette.) Sinon, ça m’intéresse trop quand je me mets à écrire dans mon carnet avec rapidité et que par accident je tâche mes mains avec de l’encre, ça fait partie de la pensée. Je voudrais prendre une photo de mes doigts tachés par l’encre au moment où j’étais en train de mettre sur papier ma pensée. Alors cette tache d’encre comme accident de la pensée sur ma main, c’est, c’est ça, en fait, c’est ça les traces de la pensée, ces petites choses, (La trompette s’intensifie, Emilio s’en est approché.) ou même le pli d’un drap au moment où, durant une insomnie, tu te mets à cogiter jusqu’à n’en plus finir et que le drap plié par tes mains serrées, ce changement de la matière externe en interaction avec la pensée, ça aussi, c’est une trace de la pensée pour moi. Et du coup, je ne sais pas si c’est ça aussi toi, ce que tu considères être une trace de la pensée, ça m’intéresse trop de savoir quelle en est ta définition.

Emilio : Moi, je pense que je pense que…pff…je vais réfléchir surtout à cette question des traces par rapport au mouvement de la pensée en tant qu’hésitation, en tant que récapitulation, en tant qu’activation et réactivation comme tu avais dit, en tant que récupération d’un motif. Mais je pense que ce sont ses inflexions qui sont ses vrais mouvements. (Ca coupe du côté d’Emilio…)

Matteo : Ah ! Emi ! Ah oui, ça coupé un petit peu. Désolé. Tu peux recommencer un petit peu avant. Désolé, ça a coupé…

Emilio : Oui, oui. J’ai vu que… Non je disais que je pense que dans les dernières années, j’ai pensé surtout aux traces des inflexions de la pensée, des petits mouvements de la pensée, comment ils se déplient, comment parfois on hésite, comment on laisse des traces de cette hésitation, comment reprendre des anciens motifs, comment parfois, on pourrait dire, on surmonte un blocage ou une contradiction d’un tel motif complètement extérieur au déroulement précédent de notre pensée. Et je pense que c’est surtout ça qui est présent en tant que traces dans mon travail, même si je pense à d’autres genres de traces comme par exemple ces situations et ces environnements qui accompagnent la pensée. Ils sont aussi, oui…Je dirais qu’avant, j’étais surtout saisi par les environnements qui accompagnaient ma réflexion. Et maintenant je pense que je me suis penché plus profondément sur la question des inflexions de la pensée. Si on peut distinguer ces deux questions, en fait, je pense que les deux se touchent, parce qu’en fait cette possibilité de la pensée de faire des inflexions, de s’arrêter, de reprendre, de bifurquer, est vraiment liée à ses environnements. Et je pense que c’est là que se trouve un rapport organique, la porosité de l’intériorité de la pensée et l’extériorité de la pensée, l’intériorité d’être vivant et l’extériorité d’être vivant qui se touchent un peu (Matteo : Wow…) dans le sens où elle bifurque, elle bouge, elle se transforme, surtout à cause des environnements qui lui permettent d’ajouter des choses qui sont nouvelles ou qui sont différentes à la pensée même. Et, et oui, j’ai beaucoup aimé le motif de l’encre dans la main ou des taches d’encre dans le cahier, surtout parce qu’elles me font revenir à l’expérience du manuscrit qui est sans doute…je pense qu’elle est l’expérience d’écriture à laquelle j’ai dédié le plus de temps et je sais pas si c’est pareil pour toi, je ne sais pas si le genre du manuscrit est une chose qui te touche aussi, mais pour moi, le cahier comme objet, je sais pas, manipulable, flexible, nomade, je pense que ça a été vraiment la technologie de la pensée qui a marqué plusieurs années pour moi, c’est-à-dire, c’est aussi une technologie qui est dans l’école, mais qui aussi t’accompagne en dehors. Et je pense que ces cahiers qui sont là juste pour accompagner des moments aussi banals sont un outil très précieux.

[…]

Emilio : Mais j’ajoute juste, oui, tout à fait je pense qu’il y a une sensualité aussi dans l’emploi subtil de l’écriture qui est hyper prenant. En fait, je pense que par rapport aux stylos, je sais pas, il y a des gens qui sont hyper fétichistes dans leur choix de stylo ou de crayon qu’ils utilisent. Et je les comprends parfaitement parce qu’il y a certaines réalités de l’écriture qui se confrontent à la fluidité ou au manque de fluidité, entre l’encre et le papier…ou aussi la texture du papier qui est tellement importante pour moi. Mais, et aussi tu l’as vu l’année dernière quand j’ai utilisé énormément la machine à écrire, c’était aussi une chose hyper sensuelle pour moi. Je sais pas, il y avait quelque chose d’hyper mécanique, quelque chose de l’ordre du bruit qui accompagnait aussi l’écriture, je sais pas, les frappes des doigts… Peut être il y a aussi un lien avec le fait qu’avant je jouais le piano et que peut-être je reconnais cette sensation qui rendait passionnante le fait d’utiliser beaucoup la machine à écrire. Et je sais pas, j’aime bien le fait que toi tu ressentes le cahier et les techniques d’écriture comme une soma-technique, parce que carrément ils en sont une. Il y a une chose hyper prenante dans la sensualité de l’écriture.

Matteo : Wow, c’est incroyable. C’est incroyable. Je me suis rendu compte que je me mettais à effectuer un exercice archéologique parfois en lisant, articles scientifiques et fiction confondus. L’archéologie de mes lectures, c’est d’investiguer ou d’enquêter pour revitaliser à chaque fois le geste de l’écrivain. Tu vois comme pour Jackson Pollock, c’est le dripping de l’écriture, de l’écrivain, donc tu as l’objet gestué mis sur la toile par le geste, et pour moi, l’exercice que propose par exemple Pollock, mais aussi, par exemple, Marguerite Duras en littérature est à chaque fois de nous faire archéologues de la lecture pour partir à la recherche de ce geste vital et expressif, tu vois, sans non plus particulièrement l’imager, juste ressentir sa présence. J’ai l’impression qu’il y a une grande expressivité dans l’écrit, surtout dans le tien en fait, le geste derrière ton écrit est celui de pianoter sur une machine à écrire. Et pour moi, la chose la plus belle comme tu disais avant, je trouve que c’est hyper subtil et c’est cette relation entre l’environnement et l’inflexion de la pensée. Pour moi, c’est ça, en fait, ton projet, qui est tellement beau, qui nous propose d’essayer de ressentir et de retrouver dans le silence d’une lecture intérieure tout le boucan que tu produis lorsque tu pianotes sur les touches de ton clavecin à lettres. Et ça c’est un exercice pour moi ultra créatif de lecture, et je le dis très théoriquement parce que je suis en train de fantasmer une situation peut-être qui n’a aucun sens qui serait de se dire comment réentendre les bruits de ton clavier intempéré ? Mais pour moi, ça c’est un projet d’une exigence intellectuelle très grande et très haute pour un lecteur ou pour une lectrice, qui me passionne en fait, de la même manière que quand tu regardes les tableaux de Pollock, c’est pour justement retrouver le geste. Et retrouver le geste, ça, je ne sais pas, ça nous propose vraiment des perspectives très grandes qui remettent au centre la pratique du spectateur ou de la spectatrice, qui pour moi est une pratique souvent méprisée par la tradition historique de l’art : l’artiste est actif et le spectateur est passif ; alors où est-ce que tu trouves une émancipation du spectateur ? Pour moi, de partir à la recherche de ce geste c’est peut-être là que ça se trouve en tout cas une forme d’émancipation.

[…]

[…]

[…]

[…]

Matteo : Je trouve que ça s’est bien passé, on fera un bilan. Et t’inquiète pas, je ne sais pas si tu arrives encore à m’entendre, mais t’inquiète pas je m’occupe de retranscrire moi-même les appels. C’est ma responsabilité. Merci de m’avoir fait raisonner sur ça. Tu es le bienvenue si tu veux prendre le temps de le faire, mais c’est ma proposition initialement. Donc, voilà. Super, merci beaucoup de me l’avoir dit.

Emilio : Bah, merci beaucoup pour ta réponse. En vrai, ça serait aussi chouette de le faire entre nous, mais je pense qu’on aurait besoin d’une organisation pour ça. Mais en tout cas, ouais, je pense qu’il y aura des moments où ce serait important d’avoir des reformulations de ta part parce que, comme je te le disais, il y a des moments où je trouve que c’est riche d’avoir un usage étranger de la langue française. Mais il y a un moment aussi où la fluidité et la justesse seraient aussi un bon geste, un geste généreux pour les gens qui veulent nous lire. Du coup je te fais confiance à 100% pour ça mais en tout cas, je pense qu’il y aura des moments qu’on pourra peut-être revisiter ensemble si toi tu as envie de faire ça. Mais en tout cas, ça s’est très bien passé, gros bisous et on s’envoie les photos.

[1] Marcel Proust, Le côté de Guermantes, Paris, Gallimard, coll. Collection Folio Classique, 1994.