Comment habiter le plus de mondes possibles

Une promenade sans prise de note ou enregistrement quelconque, pendant laquelle on me demande de raconter mon projet de recherche à travers un objet. C’est ainsi que commence l’atelier d’expérimentation en recherche- création de l’Université Libre de Bruxelles dans lequel je me retrouve au hasard d’une chaîne de mails.

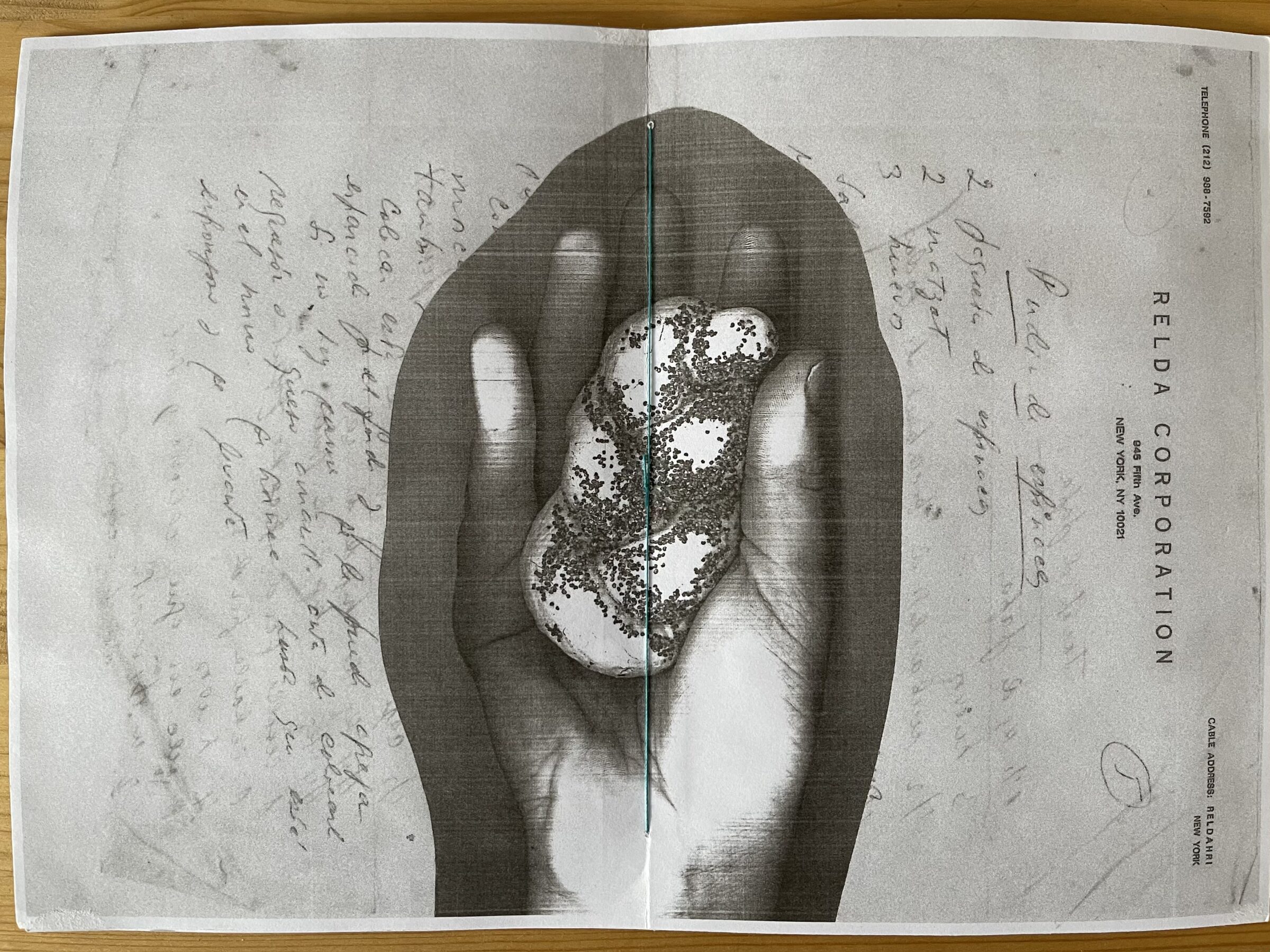

Je le tiens dans ma main comme un talisman, ce petit pain au pavot ramené de Vienne deux jours plus tôt. Je parle, mes mots s’emmêlent, le doute m’envahit et j’ai l’impression que ma recherche mène à la perte plus qu’à la trouvaille.

C’est bien de perte qu’il s’agit, pour cette mémoire oubliée et ces traditions transformées. On finit par avoir affaire à des coutumes diluées comme du sucre dans l’eau du thé, dont la quantité est réduite petit à petit, réduite jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un comprimé de saccharose prétendument meilleur pour la santé.

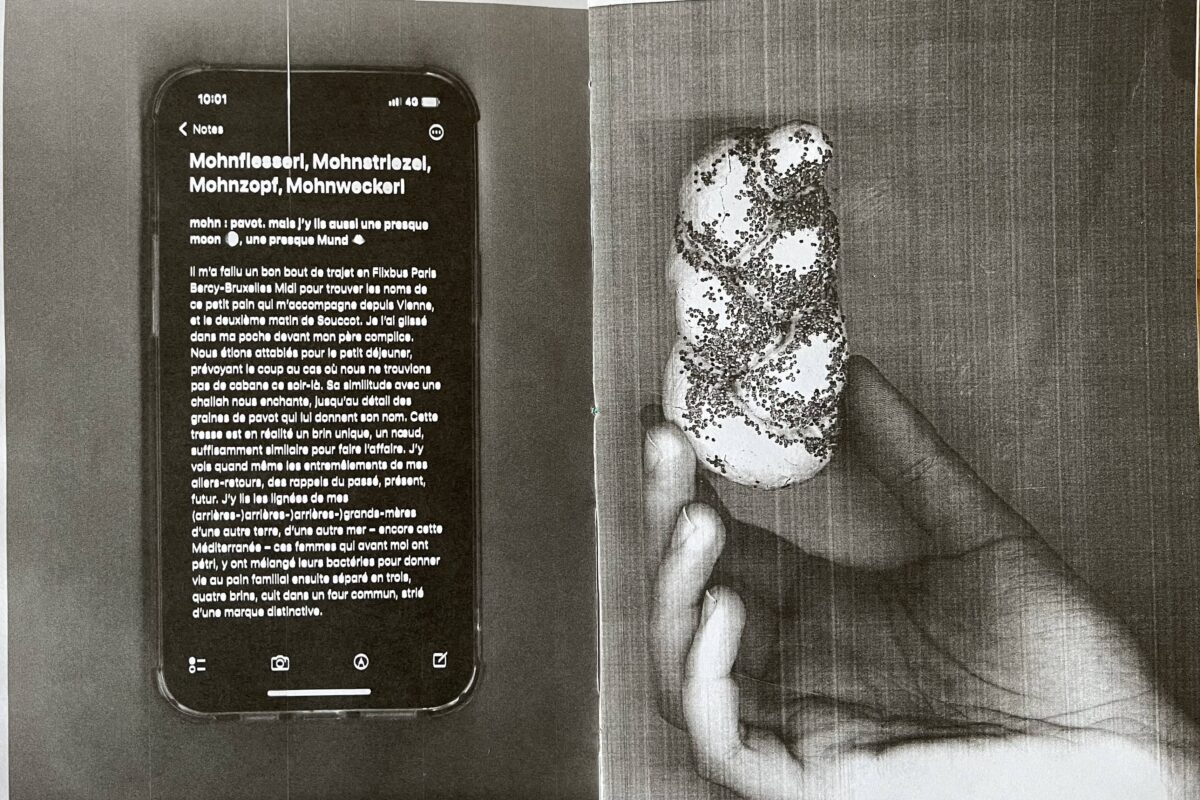

Je trouve le souvenir — nostalgique, réinventé — de ce goût sucré partout où je vais. Les traditions se ressemblent dans ce qu’elles ont de plus spécifiques. Ce sera le thème du fanzine que je dois présenter le lendemain pour l’exposition finale : comment ce petit pain tressé, dans mon esprit “repiqué sans les racines” comme le chante Rodrigo Amarante1, me rapproche de mes ancêtres, alors que je le transporte de Vienne à Paris, à Bruxelles, pour emporter son empreinte sur le photocopieur avec moi jusqu’à Berlin.

J’ai envie d’explorer les tréfonds de ces identités imagées, imaginées, imaginaires. À chaque génération s’opère une régénération.

Benedict Anderson nous rappelle dans Imagined Communities que “l’essence d’une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et que tous aient oublié bien des choses” citation en français dans le texte puisque issue de “Qu’est-ce qu’une nation?” des Œuvres Complètes d’Ernest Renan2. Il évoque par là la volonté des membres d’une communauté de fermer les yeux sur les guerres, les massacres. L’oubli se transmet plus fidèlement et plus immanquablement que les souvenirs.

Dans sa préface à l’important ouvrage Potential History, Unlearning Imperialism, l’écrivain, artiste et chercheuse Ariella Aïsha Azoulay énonce quant à elle son regret de ne pas faire partie d’un groupe identitaire, d’une communauté plus ou moins imaginaire. Elle note l’absence d’objets hérités des temps passés. Aucune marque d’appartenance à la communauté juive d’Oran en Algérie du côté de son père ou encore de l’Espagne avant l’Inquisition pour sa mère. Même les langues, comme le ladino, ont été abandonnées pour se saisir d’une nouvelle identité nationale, israélienne, construite dans une langue ressuscitée, l’hébreu moderne3.

Mon héritage familial est construit autour des mêmes trous de mémoire, comblés par l’identité et la langue françaises. Le ladino, le judéo-arabe, les foulards à frou-frous coiffant les femmes des histoires de ma grand-mère n’étaient pour ma perception d’enfant que des reconstructions abstraites, décors d’un monde aujourd’hui révolu. Hérite-t-on des histoires qu’on mérite ?

Les traditions orales semblent parfois se conserver différemment. Sans support écrit ou visuel, les histoires familiales sont souvent teintées d’imaginaires enfantins, d’une attention rêveuse. Plutôt que des documents historiques, restent les conserves et les odeurs de poivrons grillés sur les casseroles faute de soleil, le pain tressé hebdomadaire, les plats marquant les saisons et les fêtes, envoyés chez des cousins lointains, passés de main en main.

Les essais, les ratés, les imparfaites impressions de l’assiette renversée, sur la photocopieuse de la transparence de la chair des raisins, de la madeleine et ce pain qui est un peu ma madeleine de Proust à moi sont la première chose que j’ai accrochée aux murs de ma nouvelle chambre, dans un coin.

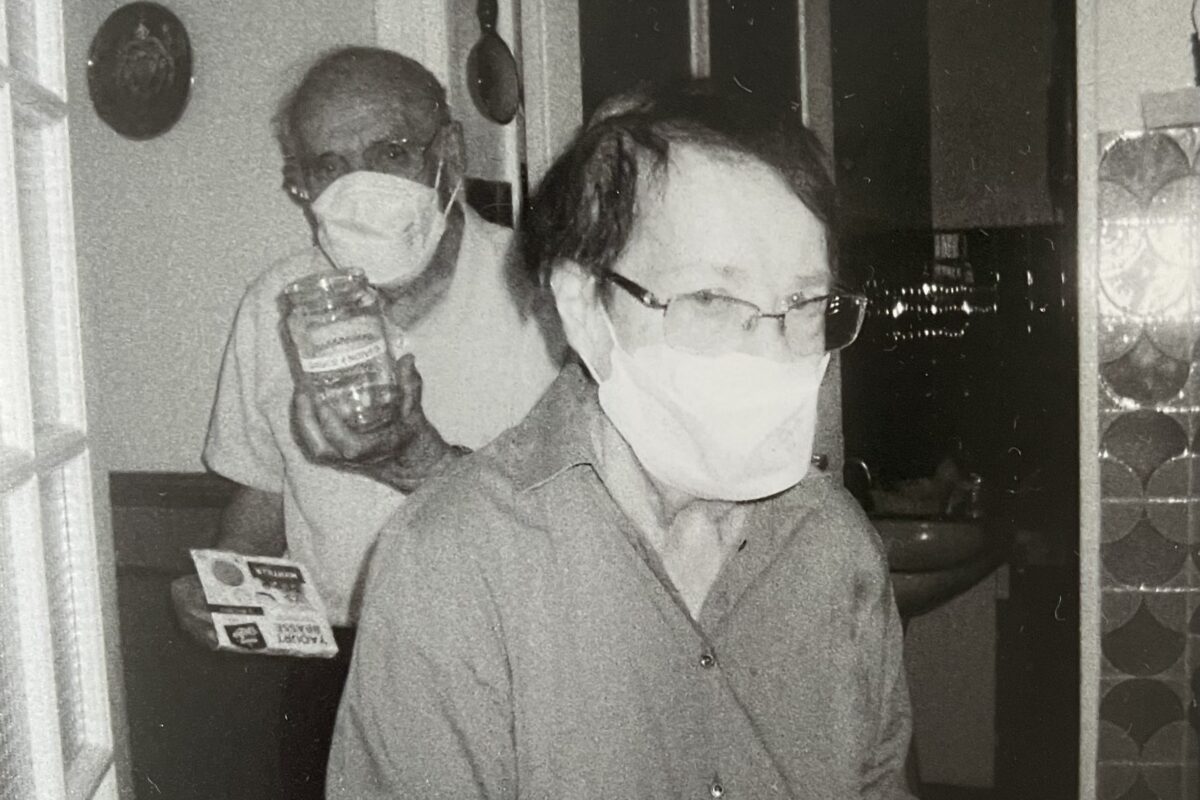

S’y ajouteront les clichés fraîchement développés de mes grands-parents, masqués, se soutenant par leur fragilité dans la cuisine aux carreaux verts de leur banlieue parisienne, tandis qu’ils me versent un peu de soupe — sans sel, sans huile, sans trop de goût du tout — à emporter avec moi cet été.

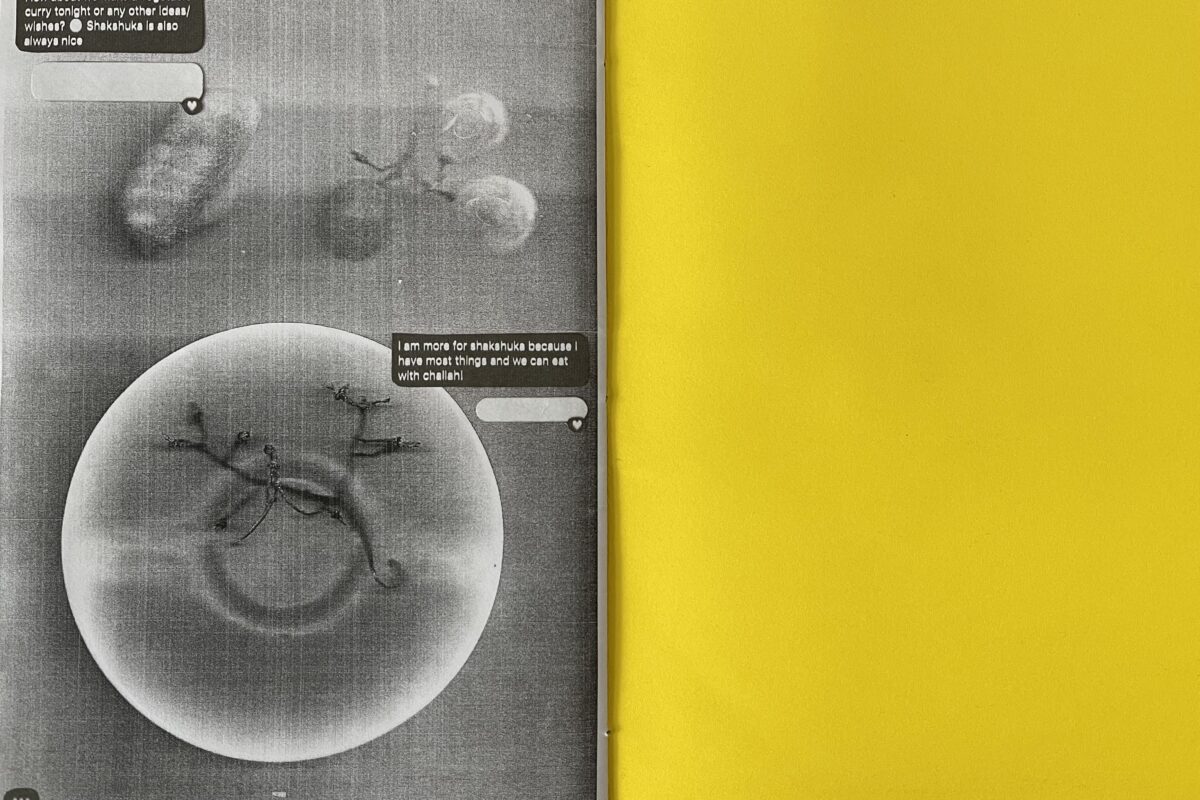

Je ne peux pas scinder mes souvenirs des moments de repas partagés qui les accompagnent. Ce fanzine est la trace des allers-retours constants, inconsistants, qui traversent et marquent ma mémoire. Les messages découpés, les heures trafiquées, le flou, les impuretés, tout cela est une incarnation du souvenir, du fait de se souvenir.

Il a fallu sélectionner les pages à imprimer et coudre, accompagnée de ces femmes chercheuses en sciences sociales (et d’un homme, l’invité officiel, le conférencier), de leurs histoires, questionnements, conseils, insécurités. Elles me rappellent, dans leur silence confiant face à la tâche ma grand-mère, son dé à coudre, les histoires de son père tailleur qui cousait les linceuls de la communauté de Tlemcen. Honteuse, je demande à ma voisine de m’aider à passer l’aiguille entre les pages tandis que le fil tente de s’échapper.

Quelques mois plus tôt, je me suis retrouvée à suivre le fil de générations passées, de superstitions et de migrations, dans l’industrie textile, aussi appelée rag trade ou shmatta business en yiddish américanisé. Nous avons collectionné quelques histoires pour un atelier de recherche-création à Montréal, avec une collègue performeuse, Victoria Stanton, capturée à l’écran ci-dessous debout sur un tabouret dans le traffic montréalais, un dé à coudre à la main, un fil encore à dévoiler dans la bouche.

Victoria a mené notre public dans l’ancien quartier du textile, jusqu’au lieu où travaillait sa grand-mère en arrivant de Pologne dans des conditions déplorables. J’étais une voix dans leurs oreilles reliant les témoignages rassemblés par le son d’une machine à coudre. Ceux-ci formaient comme un patchwork multilingue disponible à l’écoute en bas de cette page. D’enregistreuse du son du fil, je me retrouve enfin à coudre à mon tour.

Ainsi qu’à couper. J’ai fini par retirer du livret ma mise en page des messages reçus le matin- même par mon ami Mathias, qui m’écrivait :

J’ai rêvé que nous continuions notre conversation, et que au hasard des rues de Bruxelles nous croisions ton grand-père. Je ne le connais pas mais tu m’en as beaucoup parlé, alors je me suis dit que c’était important de te le dire : il tendait une main vers toi – c’est tout ce que j’ai vu de lui -, il était très ému que tu partes à Berlin, et en même temps très content, et très confiant.

Dans certaines cultures d’Afrique du Nord on considère que les rêves sont l’affaire de la collectivité, et pour cela on se partage souvent ses rêves et visitations parce qu’on pense que ça peut être important… alors j’emprunte cette idée qui me plaît bien.

Je suis toujours très ému et très remué après par nos échanges, j’aime la façon un peu hallucinée, un peu vertige dont tu habites le plus du monde possible, monde d’hier et d’aujourd’hui, et avec toujours plus de curiosité et d’enthousiasme. J’aime cette manière d’aller chercher le nouveau, l’étranger, et donc le différent sans pourtant trop regarder à la frontière qui les sépare.

Ces rêves malgré tout m’accompagnent. Je crois qu’il a mis les mots sur ce qui motive cette recherche-création sur la nourriture, l’exil qui nous traverse personnellement et collectivement : comment habiter le plus de mondes possibles ?

1. Le morceau en question de Rodrigo Amarante, chanteur-compositeur brésilien qui vit à Paris, s’appelle “Mon Nom”. Le choix du titre nous mène à prêter une plus grande attention aux quelques vers qui le contiennent : “Mais moi je m’appelle Bruno / À l’image de mon père / Suivant une vague aveugle / Qui ramène depuis mes aïeuls / Le sens caché derrière mon nom.” La chanson évoque à quel point le narrateur contraste dans son nouvel environnement par sa voix, par sa peau, tandis que la transmission de traditions comme celle de son nom est une écume amère et mystérieuse, régulière et qui le dépasse. Si l’on se permet de voguer sur la métaphore de la transmission comme vague aveugle : rappelons-nous que le risque de noyade est bien moins inquiétant si on se laisse porter dans le sens du courant…

2. Benedict Anderson, dans son Introduction à Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Réédition Verso 2006, p. 6, citation de Ernest Renan, “Qu’est-ce qu’une nation?” in Œuvres Complètes, 1, p. 892.

3. Ariella Aïsha Azoulay, Potential History: Unlearning Imperialism. Verso 2019.