brouiller

11

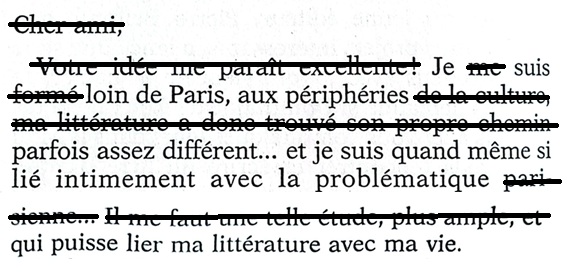

Il existe 10 brouillons de ce texte. Parfois, la langue française a du sens. Par exemple, maintenant : brouillon. Son étymologie est liée à brouiller, mélanger ou confondre. Cependant, dans ma langue d’origine, pour dire brouillon, nous disons effacer. Je ne dirai pas comment on le dit, car dans ce brouillon numéro 11, je ne révélerai pas ma langue d’origine. La langue, je la garde dans la bouche comme un secret.

Je veux revenir à l’étymologie des brouillons de ce texte, car exposer la dérive du processus implique de montrer une partie du brouillon et de son désordre. Mélanger ou confondre semble plus encourageant que effacer. Car effacer, le terme pour nommer le brouillon, implique qu’ensuite, lorsque la version finale existera, le brouillon sera effacé. Mais lorsque brouillon n’est que brouillon, on suppose que ce qui sera fait, c’est ordonner.

Tout cela pour dire trois choses :

- Que je choisis d’ordonner plutôt que d’effacer, parce que l’ordre peut se désordonner, mais effacer implique un geste apparemment définitif.

- Que ce début est une manière de partager brièvement comment le changement de langue et l’écriture dans une langue autre que ma langue maternelle supposent de passer des heures entières à penser à un seul mot, à ses origines, ses usages et ses différentes façons de le dire.

- Que vivre et être entre les langues est un processus de traduction, et que les processus de traduction sont toujours des brouillons.

11

Il existe 10 brouillons de ce texte. Et bien qu’il semble que le brouillon recommence, cette continuation fait partie du brouillon numéro 11, et ce texte sera un brouillon, puis un autre brouillon, et encore un autre. Une accumulation de brouillons qui répond à la pratique d’habiter l’inachevé, l’imparfait, l’insubordonné et l’impossible.

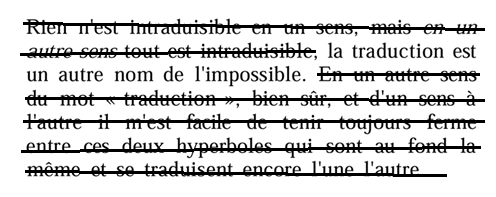

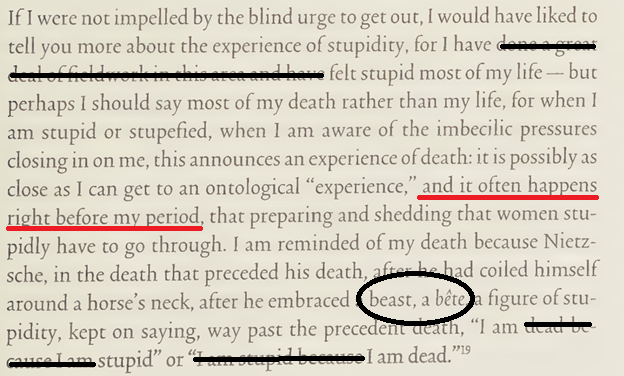

Ce brouillon est un enregistrement brut du processus d’écriture et d’accumulation de voix et de lectures, la preuve du geste de la traduction. Une archive de citations et le jeu d’intervenir dans ces citations pour en changer le sens original ou exposer différentes versions d’une même phrase. Percer, piquer et rayer, revenir à la phrase originale, tout apprendre pour la première fois et recommencer.

11

Il existe 10 brouillons de ce texte. Parfois, les étymologies aident à choisir l’usage d’un mot dans une langue. Plutôt, parfois, les étymologies révèlent qu’un mot est beaucoup mieux dans une langue que dans une autre. Un mot est mieux lorsqu’il s’ajuste avec plus de précision à un contexte. Par exemple maintenant : notes. Ce brouillon est composé de fragments textuels de citations, parfois modifiées, et de notes.

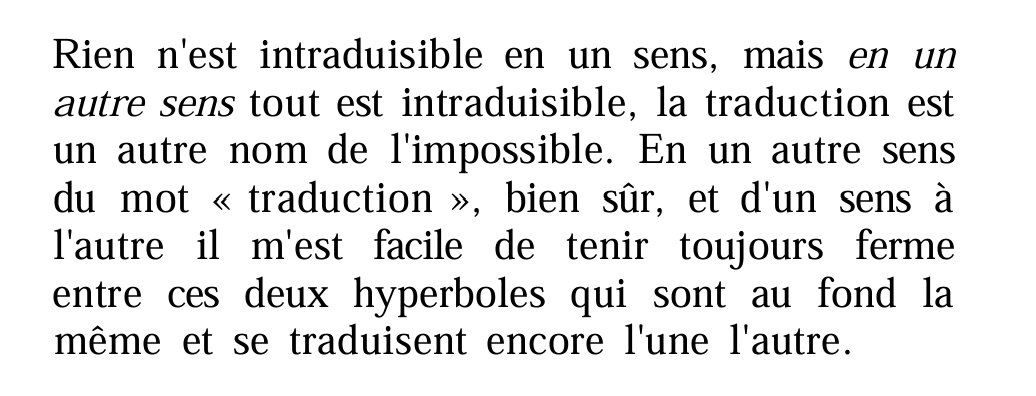

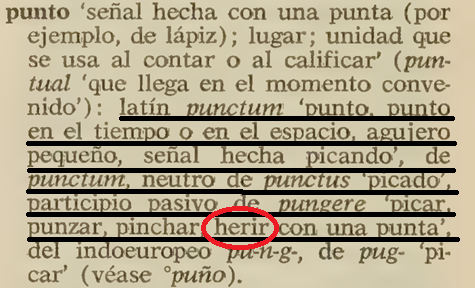

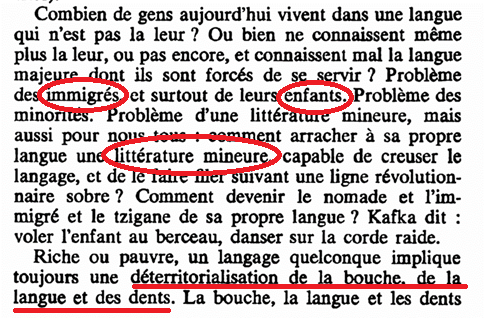

L’étymologie de notes est similaire, mais différente, de l’étymologie du mot pour dire notes dans ma langue d’origine (existe-t-il une langue d’origine ?). Note vient du latin notare, qui signifie marquer, noter, prendre note. Et maintenant, oui, je dirai un mot dans ma langue d’origine : apunte, apuntar. Apunte vient de apuntar, qui se compose de a, vers, et punto. On l’utilise pour dire prendre des notes, tirer avec une arme ou souffler un texte au théâtre. Le souffleur de théâtre, en français, est celui qui rappelle les répliques aux acteurs. Apunte, c’est prendre des notes, et c’est aller vers un point, punto, qui vient du latin punctum.

Bien que les usages modifient les significations, le sens de l’action peut avoir une autre connotation si l’on se base sur l’origine de chaque mot. Je veux dire que parfois, un mot peut modifier une pratique. Il ne s’agit pas uniquement d’un ensemble de notes dans un brouillon, mais d’une batterie de punctums, c’est-à-dire le punctum comme forme de discriminer ce qui attire l’attention, le punctum comme boussole.

Ce n’est ni la théorie, ni l’étude, ni la proposition du punctum de Barthes qui est à l’origine de ce brouillon.

Le processus a permis à cela d’entrer, avec ce qui pique, perce et égratigne. Ainsi, le brouillon se construit, à partir de punctums qui apparaissent.

La pratique propose la matière, le devenir n’est pas un objectif mais un chemin possible.

Tout cela pour dire que je préfère apunte à note, uniquement parce qu’il me rappelle le punctum et que c’est la relation sensible, plutôt que rationnelle, qui m’intéresse comme point de départ pour la recherche-création.

La pratique se construit à partir de blessures hors champ, de tirs qui ne passent pas inaperçus et qui émergent des lectures. Ce qui ne signifie rien pour certains peut être crucial pour d’autres.

![]()

11

Il existe 10 brouillons de ce texte. On me demande d’écrire une synthèse de mon travail en une seule phrase. Plusieurs fois, je dois faire l’exercice d’écrire une phrase, de la modifier, de mieux viser et de tirer avec précision. J’essaie la phrase, je la dis à voix haute, je l’écris, puis je la répète après avoir dit mon nom et quelques autres choses. Bonjour, je m’appelle ________, je travaille dans ________ et mon travail de recherche est ________.

Pendant que je fais cet exercice de répétition, qui me rappelle mon travail d’actrice, je pense à l’idée de synthétiser et à la synthèse comme proposition pédagogique. La synthèse comme proposition pédagogique me rappelle les manuels d’écriture de scénario comme celui de Syd Field, ou certains manuels d’écriture dramatique. Choisir un thème central, etc., etc., etc. Ce sont des livres très utiles pour le marché de l’art, en particulier pour le marché du livre et de l’audiovisuel, car la clarté du sujet facilite la compréhension.

Je me demande si je dois suivre cette voie : Bonjour, je m’appelle ________, je travaille dans ________ et mon travail de recherche est ________, alors que l’expérience du changement de langue apporte plus de distorsion que de clarté. Je me demande si la forme de l’écriture-recherche doit précéder l’écriture-recherche. Si je dois interrompre l’exercice de formulation de la synthèse pour commencer à relier de vagues notions issues de l’expérience d’être entre deux langues. Si, au lieu de dire : Bonjour, je m’appelle ________, je travaille dans ________ et mon travail de recherche est ________, je ne devrais pas commencer à écrire à partir de la manière dont la confusion et le désordre opèrent lorsqu’on tente de vivre dans une langue que l’on connaît à peine.

Si, comme le dit Molloy, pour le monolingue il existe une langue à partir de laquelle on pense un seul monde, pour le plurilingue qui habite le multilinguisme, il devrait exister plusieurs mondes. Je me souviens de la phrase des zapatistes « un monde où plusieurs mondes peuvent coexister » et j’affine l’idée précédente sur la répétition de la synthèse. N’est-il pas dangereux de synthétiser comme méthode ? La synthèse, en tant que forme, ne réplique-t-elle pas un modèle homogénéisant ? Existe-t-il la possibilité de permettre l’émergence de plusieurs mondes s’il n’y a qu’une seule manière d’accéder au processus de l’autre ? L’homogénéisation permet-elle l’avancée scientifique ? Mon sujet, en synthèse, n’est pas le post-colonialisme, mais il est inévitable.

- Bonjour, je m’appelle Leonor, je travaille dans l’écriture et mon travail de recherche est sur la manière dont le changement de langue peut être un outil émancipatoire à travers la stupidité.

- Ne trouves-tu pas ce sujet trop vaste ?

- Oui, totalement inabordable, j’ai à peine le temps d’être stupide.

11

Brouillon

HESKNJADGA

On me demande d’écrire

Je refuse d’écrire

J’arrête de faire des synthèses et je traduis :

« Ces autres chemins impliquent de nous efforcer de faire de l’apprentissage interculturel un art de la compréhension et de la traduction, qui nous permette de fertiliser nos pensées avec des propositions différentes, nées d’autres cosmovisions et de situations qui ne prétendent pas être des réponses omnibariantes, mais des expériences locales qui, cependant, n’ont pas moins – ni plus – d’importance que d’autres que nous considérons « centrales ». L’un des défis qui émanent du sous-sol, du point de vue de la pensée, se pose en direction du concept de synthèse – héritage colonial, à mon avis – qui est toujours excluant, qui aplatit les différences. La synthèse est la mort, elle consiste à couper une partie de la vie, à la restreindre. Il s’agirait plutôt de renforcer, de donner de la place à toutes les pensées, comme le soutiennent les zapatistes, sans que l’une domine les autres : pensées arc-en-ciel. »

Je reviens à un fragment :

« L’un des défis qui émanent du sous-sol, du point de vue de la pensée, se pose en direction du concept de synthèse – héritage colonial, à mon avis – qui est toujours excluant, qui aplatit les différences. La synthèse est la mort, elle consiste à couper une partie de la vie, à la restreindre. Il s’agirait plutôt de renforcer, de donner de la place à toutes les pensées, comme le soutiennent les zapatistes, sans que l’une domine les autres : pensées arc-en-ciel. »

Et je copie de nouveau un extrait de l’extrait : « La synthèse est la mort, elle consiste à couper une partie de la vie, à la restreindre. Il s’agirait plutôt de renforcer, de donner de la place à toutes les pensées, comme le soutiennent les zapatistes, sans que l’une domine les autres : pensées arc-en-ciel. »

Et je vais maintenant copier deux extraits de l’extrait de l’extrait :

« La synthèse est la mort »

« Pensées arc-en-ciel »

11

Arcs-en-ciel.

11

11

11

11

11

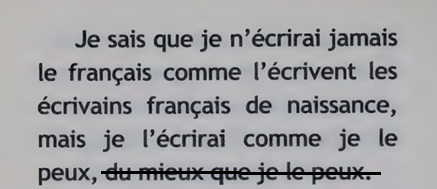

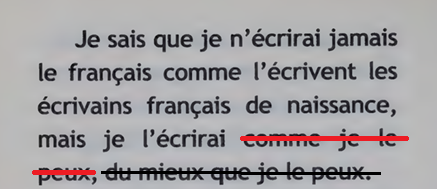

Apprendre tout à nouveau implique de faire ce que l’on peut.

Écrire mot à mot.

Ni écrivain, ni français, ni naissance.

L’écriture n’a pas d’identité.

Mieux ou pire, jamais, au grand jamais.

Le pouvoir qu’implique l’usage et l’irrévérence de l’utiliser.

Bibliographie :

BARTHES, Roland. La chambre claire. Gallimard, Le seuil. Paris, 1980.

DELEUZE, GUATTARI. Kafka, pour une litterature mineur. Editions de minuit. Paris, 1975.

DELEUZE, GUATTARI. Mille plateaux. Editions de minuit. Paris, 1980.

DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l´autre. Ou la prothése d´origine. París, Galilée, 1996.

GOMBROWICZ, Witold. Testament. Entretiens avec Dominique de Roux. France, 1996.

KRISTOF, Agota. L’analphabete. A Vue d’oeil. Cergy, 2005.

MOLLOY, Sylvia. Vivir entre lenguas. Eterna Cadencia. Buenos Aires, 2016.

RANCIERE, Jacques. Le maître ignorant cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Ed. Librairie Arthème Fayard, 1987.

RONELL, Avital. Stupidity. University of Illinois Press, Illinois, 2002.

WITTGESTEIN, Ludwig. On certainty. Oxford. Great Britain, 1969.

ZIBECHI, Raúl. Autonomías y emancipaciones. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Unidad de Post Grado. UNMSM. Lima, 2007.